Das Bild der Deutschen in Frankreich

Trotz aller Kriege: Das Geheimnis der deutsch-französische Freundschaft

„Wie haben Franzosen die Deutschen im Zweiten Weltkrieg erlebt? Und wie sehen sie sie heute?“ Mit diesen Fragen im Gepäck sind zehn Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe neun im aktuellen Jubiläumsjahr nach Straßburg gefahren. Sie haben in einem Seniorenheim, einer „Maison de retraite“ der Caritas, mit Zeitzeugen des Zweiten Weltkriegs gesprochen. Die Fahrt steht im Rahmen der großen Frage, der sich die Leibnizschule stellt: „Was ist Europa für uns?“

Zwischen den betagten Elsässerinnen und Elsässern und ihren Gästen aus Frankfurt liegen mehr als 70 Jahre Altersunterschied. Viele von ihnen können heute nur noch mit winzigen Schritten und am Rollator in den Gemeinschaftsraum kommen, während des Kriegs waren sie so jung wie ihre Besucher. Madame Voinson, die Heimleiterin, ist glücklich über die jungen Besucher: "Es ist eine wunderbare Gelegenheit, um Erinnerungen zu wecken und vielleicht wieder etwas besser mit ihnen umgehen zu können." Für besonders schmerzliche Momente ist die Psychologin des Hauses an diesem Tag mit dabei.

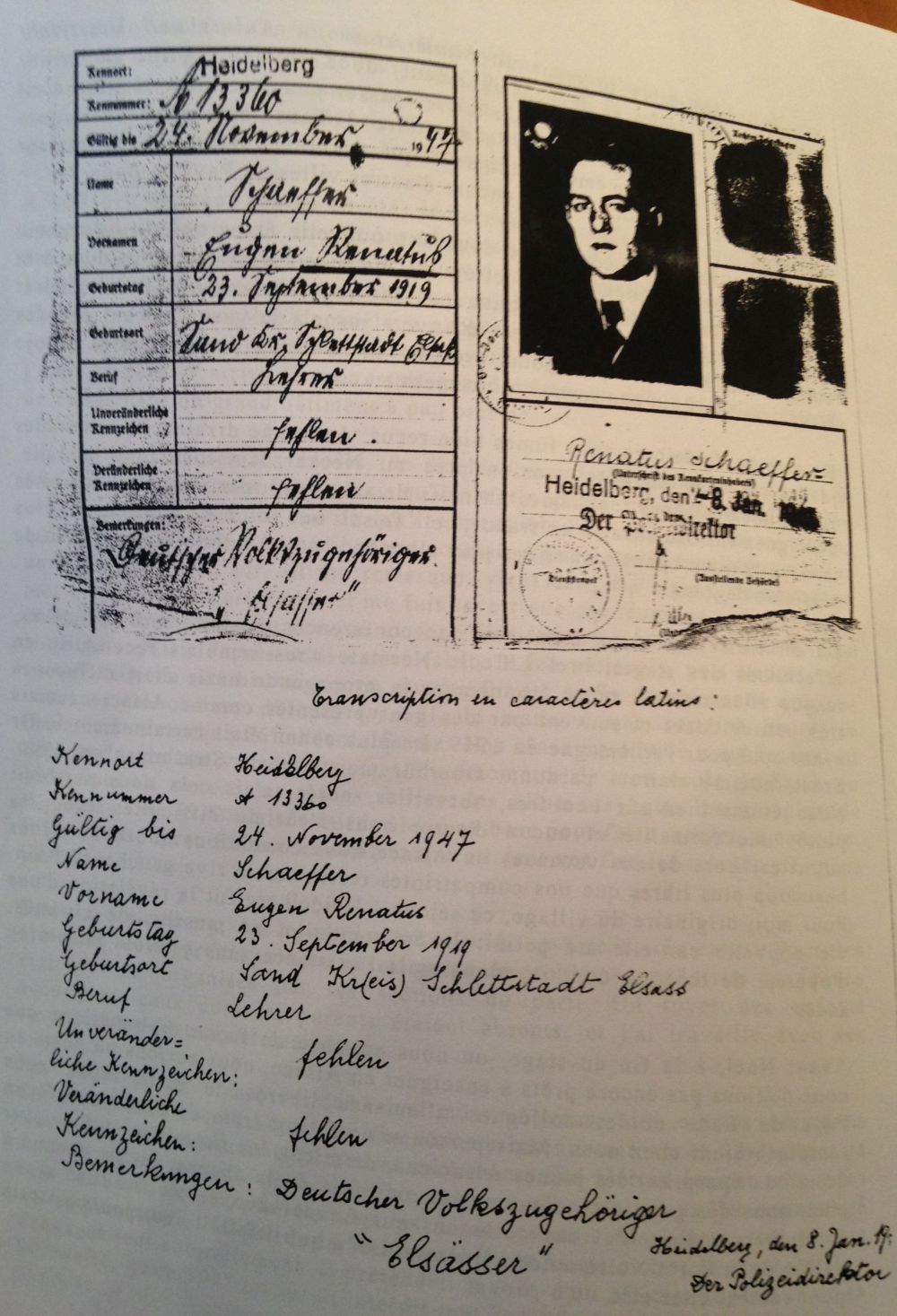

Im lichtdurchfluteten Raum mit Blick in den Park ergreift ein pensionierter Deutschlehrer als Erster das Wort: „J’ai fait trois guerres - Ich habe drei Kriege mitgemacht“, erzählt René Schaeffer. Der über 90-Jährige wechselt mühelos zwischen Französisch und Deutsch, das im leichten elsässer Singsang schwingt. „Als die Deutschen Lehrer brauchten, musste ich nach Heidelberg“, berichtet Schaeffer, der später aus seinem Zimmer seinen alten Ausweis und einen Briefumschlag mit Reichsadler holen und sie den Jugendlichen zeigen wird. Schaeffer spricht damit die Zwangsrekrutierungen von Franzosen durch die deutsche Besatzungsmacht an. Er hat gute Erinnerungen an die Stadt am Neckar: „Dort haben mich nette deutsche Kollegen gewarnt, wem gegenüber ich was sagen durfte.“ Schmunzeln muss er, als er sich erinnert, dass seine Mutter ihn bei der Abreise gewarnt hat: „Bring mir jo kei Schwäbele mit heim!“

Es war klar: Eine deutsche Schwiegertochter würde ihr nicht ins Haus kommen. Doch nicht alle können so unbeschwert erzählen. „Mein Vater und mein Patenonkel kamen eines Abends mit zerrissenen Kleidern nach Hause, sie waren verprügelt worden“, erinnert sich eine elegante Dame. Am nächsten Tag wurden sie deportiert. Ein Cafébetreiber aus ihrem Heimatort hatte sie als „maquisards“, als Untergrundkämpfer gegen die Deutschen, denunziert. „Ich habe sie nie wieder gesehen“, berichtet die Dame. Sie hat nur erfahren, dass sie von einem Lager ins nächste geschickt worden waren. Dann verlor sich ihre Spur. „Und einmal war ich in einem Laden, ein deutscher Soldat kam herein, und weil er fand, dass er nicht richtig bedient wurde, hat er die Verkäuferin erschossen. Vor meinen Augen.“ Dass sie das ganz sachlich erzählt, wundert den Schüler Oskar Wiederhold. Ist es Selbstschutz, um überhaupt über so Schreckliches sprechen zu können? Dass ihr das Erzählen nicht leicht fällt, lässt sie am Ende durchblicken:„Es ist unsere Pflicht, uns daran zu erinnern und euch das alles zu erzählen“, wird die Dame noch sagen. „Damit das nie wieder passiert.“

Viele der Senioren schildern das zwiegespaltene Verhalten der Bevölkerung, deren Region Elsass-Lothringen erst im deutsch-französischen Krieg 1870/71, dann im Ersten und schließlich im Zweiten Weltkrieg mal zu Deutschland, mal zu Frankreich gehörte. Immer musste die Sprache des Herrschenden gelernt werden, war die Sprache des Unterworfenen verpönt. Und man passte sich an – äußerlich jedenfalls. „Dans la rue, il fallait toujours dire ,Guten Tag!‘ – auf der Straße musste man immer ,Guten Tag!‘ sagen“, berichtet Madame Fromm, eine zierliche Dame mit kurzem Haar. Dabei richtet sie sich streng auf, als sehe sie jetzt noch den deutschen Soldaten vor sich stehen. Sympathisch klingt es nicht. Französisch durfte in der Öffentlichkeit überhaupt nicht gesprochen werden.

„Es war schrecklich“, fasst Monsieur Dull zusammen: „Acht Jahre, Bomben, immer dieses Pfeifen.“ Lebensmittel waren rationiert, man bekam sie nur streng abgewogen auf Karte an den Ausgabestellen. Bald steht eine Frage fast greifbar im Raum: Wie um alles in der Welt konnte nach diesen Erfahrungen so etwas wie die deutsch-französische Freundschaft entstehen? Wieso sprechen die Betroffenen überhaupt noch Deutsch? „Na ja, ganz einfach", meint Deutschlehrer Schaeffer. Und in der Erklärung, die dann folgt, schwingt vielleicht die Leichtigkeit mit, die die Deutschen an ihren französischen Nachbarn so lieben - und die ihnen selbst häufig fehlt: "Es gab ,les Hitlériens‘, das waren die Dreihundertprozentigen, die waren richtig gefährlich – und es gab ,les Allemands'.“ Und wie war der Kontakt mit den „Allemands“? Da zuckt er mit den Schultern, schaut ein bisschen erstaunt und sagt nur: „Eh bien, normal!“

Und als wollten die Senioren den deutschen Jugendlichen nicht nur Schlechtes über ihre Vorfahren erzählen, berichtet jetzt Renée Hubert, dass sie als Familie ein großes Haus hatten und dort immer deutsche Soldaten einquartiert wurden. „Die waren alle nett, wir haben uns gut verstanden. Die wollten eigentlich nur nach Haus.“ Als das Essen richtig knapp wurde, hätten die Soldaten auch den französischen Kindern von ihrer Ration etwas abgegeben. „Vielleicht hatten sie selbst Kinder zuhause“, vermutet Madame Hubert. Nach dem Krieg hätten sich die Kontakte schnell normalisiert. „Ich habe jahrzehntelang in Saarbrücken gearbeitet, ich habe diese Leute sehr gemocht“, erzählt Madame Pfeiffer.

Dennoch sind auch zwei Damen im Kreis, die sehr abweisend schauen. Sie tragen keinen Satz zum Gespräch bei. Eine Teilnehmerin sagt offen, dass sie die Deutschen nicht mag und nie über den Rhein gereist sei. Ein Herr sitzt weit abseits und torpediert durch ununterbrochenes Fingertrommeln auf der Tischplatte den Austausch. Doch immerhin bleiben sie dabei.

Beim anschließenden Kaffee und Kuchen gehen die Jugendlichen auf die Senioren zu und stellen Fragen, bis draußen der Busfahrer hupt und sie nach Frankfurt zurückbringen will. Was nehmen sie mit von ihrer Zeitreise in die vierziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts? „Eine Dame hat erzählt, dass sie sich mit Musik, mit Singen über den Krieg gerettet haben“, hat Sarah Tezgider erfahren. „Sie haben uns eben ,Bruder Jakob‘ und ,Das Wandern ist des Müllers Lust‘ vorgesungen!“ Smartphone, Kopfhörer, Youtube gab es noch nicht. Doch dieses Gefühl, dass die Musik einen auffängt, das kennen auch die Jugendlichen mehr als 70 Jahre später.

„Die Menschen waren so eingeschränkt durch den Krieg, ich bin jetzt sehr zufrieden, mit dem, was ich habe!“, sagt Varsiha Karaunaharan. Und Tobias Schmid staunt, aus wieviel Perspektiven die Senioren den Krieg erlebt haben: „Einer hat selbst gekämpft, der andere war Kind.“ „Das kann man nicht vergessen, das war so schwer“, schildert Nesibe Alcicek ihren Eindruck. „Ich hätte gern noch mehr gefragt.“ Schwer zu verstehen und dabei respekteinflößend findet Sophia Lopez die Lebenseinstellung dieser Generation, die so viel Schreckliches erlebt hat und sich nach dem Krieg wieder ein Leben aufgebaut hat: „Sie sagen immer wieder ,C’est la vie‘ – das ist das Leben.“